海洋生态环境灾害综合防控调研

2020-12-30

一、致灾水母类和棘皮类种群变动的关键过程与灾害防控调研

底栖阶段的水螅体是水母暴发的基础,水螅体栖息地源区筛查是开展水母暴发防控工作的重要环节。7月到9月,项目五研究团队在水母常态化暴发的大连红沿河核电站临近海域和山东半岛北部近海进行了水螅体潜水调查。通过潜水调查发现:在开放水域,牡蛎、礁石上水螅体附着较多,牡蛎礁石间隙、其他附着生物间隙亦有水螅体附着;在封闭水域,滨海养殖池人工礁(包括瓦片、海参笼、水下遮阳网等)为海月水母螅状幼体提供了大量的人工附着基。在海流较大的码头、附着有大量石莼的防波堤、污损生物(软海鞘)较多水泥码头、沉积物覆盖较厚的海湾,不利于螅状幼体附着生长。上述结果为水母水螅体源头筛查和防控提供了重要参考依据。

牡蛎壳上附着的大量海月水母水螅体

码头礁石上附着的海月水母水螅体

二、多源性有害藻华形成的关键过程与灾害防控调研

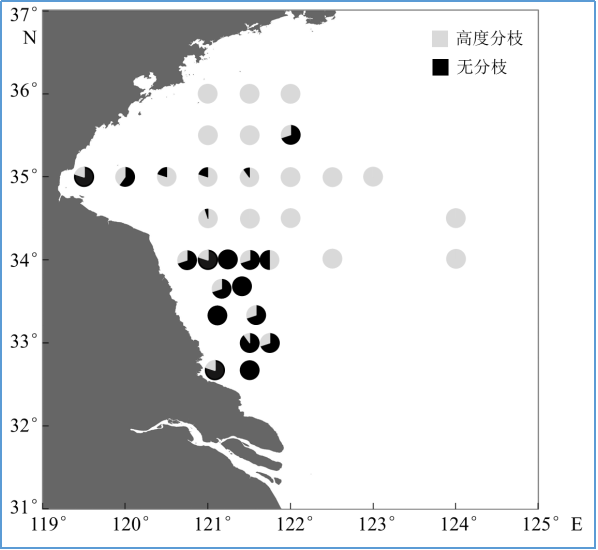

项目五研究团队在浒苔漂浮生态型的生物学适应性研究方面取得系列进展,发现浒苔绿潮优势生物为漂浮生态型浒苔,其具有特殊的基因型和快速生长能力;浒苔的漂浮生态型的分枝程度能高达5级,远高于其他绿藻类,使其能够更加适应漂浮性生活特征。通过系列航次调查,分析了浒苔自南向北漂移过程中分枝情况的变化;其中,苏北浅滩区域的浒苔主要以无分枝为主,至N34°以北浒苔以分枝型为主,分枝表型的强可塑性在长时间、远距离输送的绿潮形成过程中,有助于其适应多变的海洋环境。

绿藻类分支级数比较

自然条件下漂浮生态型无分枝表型的分布

三、近海典型环境灾害微塑料监测与风险评估

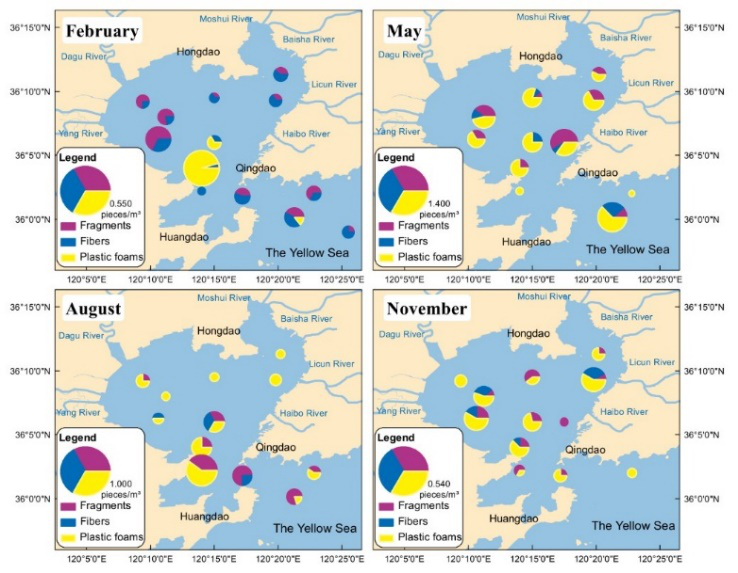

胶州湾表层海水微/中塑料的丰度存在显著季节变化,其中,强降雨导致了5月分水体丰度最高,年平均丰度为0.095个/m3。在空间分布方面,胶州湾西部海域的微/中塑料丰度相对较高,分析发现风和涡旋是影响微/中塑料空间分布的重要因素。项目五研究团队在美丽中国先导专项研究成果的支持下上,积极推进相关研究的国际合作和交流,获批中瑞典可持续发展项目——《应用“源头到海洋”的方法——“识别、预防和减少微塑料向黄海与渤海的排放”》,有助于了解我国近海微塑料污染的来源和传播途径,促进微塑料采样分析方法和防控技术的发展,可为国家和地方政策的制定提供科学依据。

胶州湾水体微/中塑料的季节变化特征

四、近海潜在致灾生物暴发风险与灾害防控调研

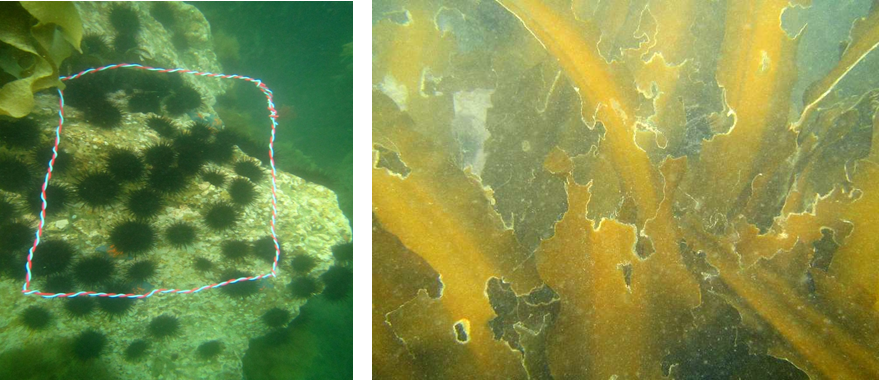

综合已有的调查结果发现,红藻中的岗村石叶藻大量出现,替代了原来的大型海藻,从而引起“秃礁”现象,而岗村石叶藻大面积出现的地方通常海胆很多。针对该现象,项目五研究团队2020年7月对长岛地区南隍岛、北隍岛和小钦岛海域进行了调查,发现小钦岛海域光棘球海胆密度最高(130个/㎡),其对海带啃食现象明显,对当地海带养殖业造成负面影响。针对如何防控海胆过量增长对环境荒漠化的影响,开展了生物防控实验,发现三疣梭子蟹、平背蜞、绒毛近方蟹三种蟹类对直径10-20mm的光棘球海胆具有捕食作用,其中三疣梭子蟹捕食最为活跃,相关结果可为防控海胆对藻类养殖业的危害提供数据支持。

蟹类对海胆的捕食作用

示海胆爆发及其对海带的啃食作用

附件: